<小学校 郷土学習 ~新たな取り組み~その後>

【県小学校3年生】

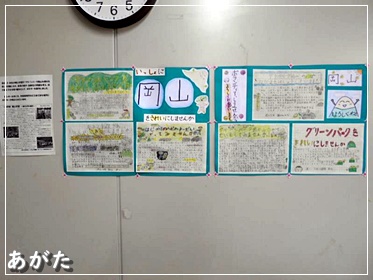

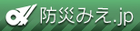

地区市民センター大会議室に、県小3年生の児童が描いたポスターが掲示してあるのをご存じでしょうか?

市民センター以外の地区内の施設や店舗に掲示してあるのをご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

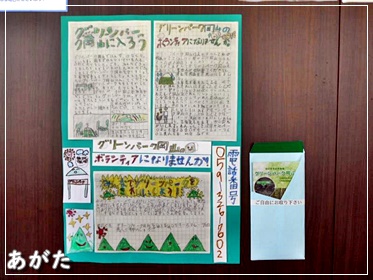

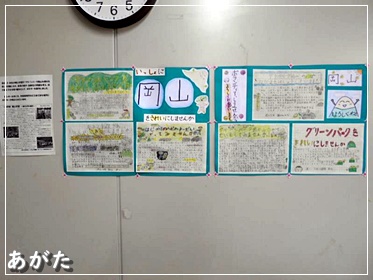

ポスターには、「グリーンパーク岡山を愛する会」の参加メンバーを募集する内容が書かれています。

この取り組みは、2学期に<グリーンパーク岡山>で郷土学習と除草作業などの定期作業に、

月に1度3回にわたって参加した児童がメンバーの方とのふれあいの中で参加メンバーの減少と高齢化の問題に気づき、

自分達にできることとして、参加者を増やすためにポスターを作成しました。

活動の様子や募集目的などが、子どもの素直な表現で書かれています。

3月10日、当初の予定にはなかった草抜きが子ども達の発案で実施されました。

草抜きを終え、製作したポスターを阿部会長に手渡し、学習に協力頂いた「岡山を愛する会」の皆さんへ歌とお手紙で感謝の言葉を伝えました。

ポスターを受け取ったあと、郷土学習の講師を務めた山口副会長から、お礼の手紙が読まれました。

その後、会員の皆さんが岡山の竹を使ってこの日の為に準備した手作りおもちゃや、【こもれ日の森】に設置された遊具で、楽しく遊びました。

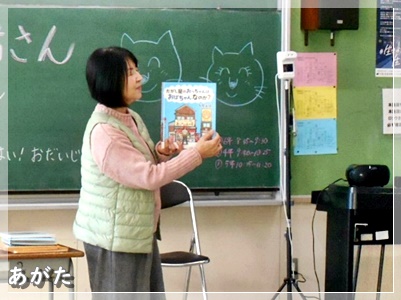

【県小学校4年生】

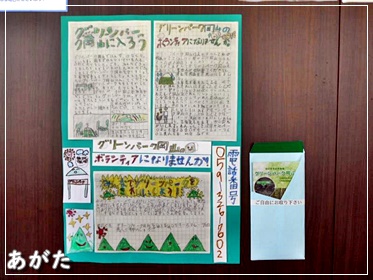

4年生では、2学期の総合学習の時間に、「竹谷川の蛍と桜を守る会」の会長と打合せをしながら、

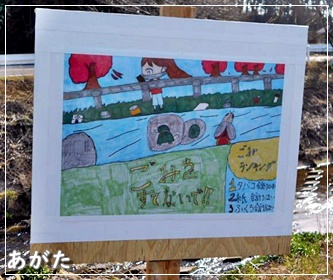

看板製作やゴミ拾いなどチームに分かれ、竹谷川の清掃活動を週に1回行っています。

その様子を県小学校のホームページでも発信しています。

今年の看板が完成し、新たに川沿いに設置されていますので、お近くにお越しの際にはご覧ください。

毎週清掃活動する度に減らないゴミをみて子ども達は、何を感じるのでしょうか。

春には美しい桜・初夏の蛍の乱舞、県地区の美しい自然を四季折々にふれることができるのも、竹谷川を整備してくださる人がいるからです。

蛍は、ゴミのある川では育ちません。

草むらに捨てられたタバコの吸い殻やお菓子の袋が川に流れていく前に、そもそもゴミを捨てないことが、

これからも蛍の育つ川を次世代につなげていくことになります。

新しく設置された看板をみてそんなことを考えました。

地区にはさまざまな団体や組織があります。

新しくあがた地区に転入された人などに、地域の活動を知ってもらえるきっかけになればと思い不定期で記事を書かせていただきます。

取材先も随時募集中です。

四日市市では、各地域でPTAや青少年育成関係団体等の推進団体が「こどもをまもるいえ」の設置を推進しています。

四日市市では、各地域でPTAや青少年育成関係団体等の推進団体が「こどもをまもるいえ」の設置を推進しています。